地質調査

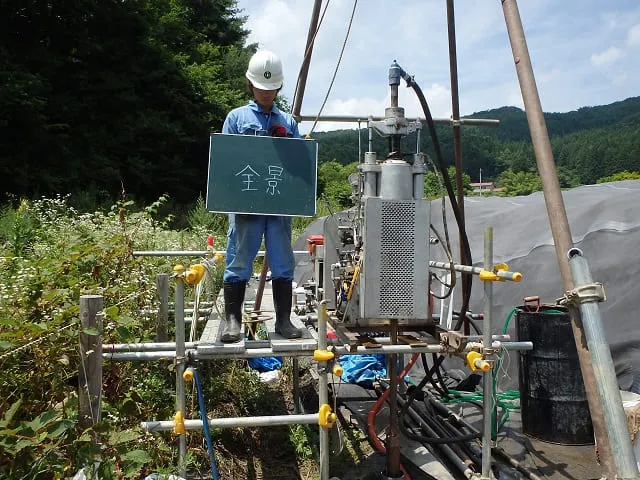

ボーリング調査

当調査の目的は、地下に分布する地質・土質ならびに地下水状況などを把握することです。

土および岩盤を掘削し、採取された試料を観察します。調査目的に応じて、ロータリー式機械ボーリング、オーガーボーリング、パーカッション式ボーリングなどに区分されます。

具体的には、土木構造物や建築物などの基礎地盤調査に用いられるほか、地下水観測や井戸掘削のために採用されます。

標準貫入試験(JIS A1219)

当調査の目的は、原位置における土などの地盤の硬軟を把握することです。

調査方法は、機械ボーリング調査と併用して行う試験で、63.5±0.5kgのモンケンを76±1cmの高さから自然落下させ、30cm貫入する打撃回数を求めます。

具体的には、土木構造物や建築構造物の基礎地盤調査に用いられ、設計時の諸定数や施工時の品質管理に活用されている試験です。

スウェーデン式サウンディング試験 (各種サウンディング)

当試験の目的は、原位置における土の硬軟、締まり具合または土層の構成を判定するための静的貫入抵抗を求めることです。

ボーリング調査よりも容易に行える試験であり、荷重規模が大規模でない土木構造物や建築物などの地盤調査の際に用いられます。

具体的には、鉄骨ならびに木造3階程度の住宅建築物や、ボーリング調査の補間調査などに向いており、ボーリング調査と比較して安価な試験です。

地表・地質踏査

現場における地形や露頭している土や岩石を地表面から観察して、調査対象他の地質ならびに土木学的特徴を把握します。

沢沿いを中心に歩き、地形ならびに植生状態、湧水箇所の発見、露頭観察では地質や土質などについてルートマップにまとめ、計画構造物などに対する対象地の問題などをピックアップし、後のボーリング調査などの計画に役立てる基本的な調査です。

具体的には、地すべり地帯や崩壊地における滑動状況を把握した後、機構解析に結びつけます。また、軟弱地盤などの分布領域を把握した後、調査計画を立案するなどといった活用方法があります。

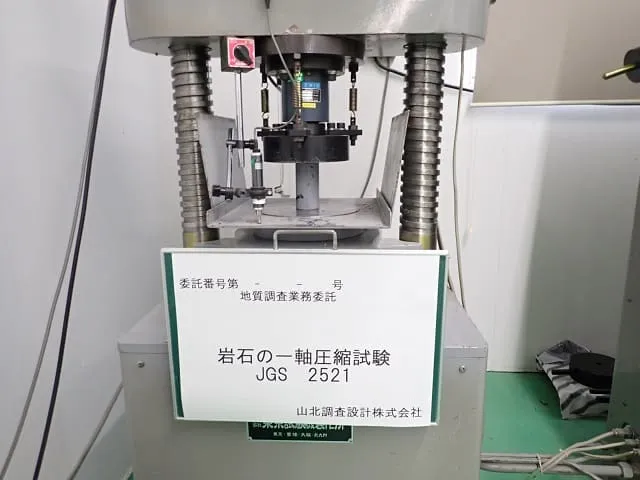

岩石試験

岩盤を対象とし、岩盤の物理的性質ならびに力学的特性を把握することが目的です。

具体的には、岩の密度試験やスレーキング試験などの物理試験、一軸圧縮強度試験やシュミット式ハンマー試験などの力学試験が代表例です。

調査方法は、ボーリング調査やブロックサンプリングなどにより採取された試料を対象に試験を行います。設計時の定数の設定や、施工時の品質管理のために実施されるのが一般的です。

孔内水平載荷試験

当試験の目的は、地盤の変形係数、降伏圧力および極限圧力を求めることです。

機械ボーリング調査の孔壁を利用して行う試験で、孔壁面に対して垂直方向に載荷して、その時の圧力と孔壁面の変位量から、地盤の諸数を求めます。

杭基礎やトンネルなどの設計時に用いられることが多く、設計の諸条件を決めるために行う試験です。

当社では、低圧型のLLTと、中圧ならびに高圧型のエラストメータの2種類を準備しております。

平板載荷試験

当試験の目的は、地盤反力係数や極限支持力などの地盤の変形および支持力特性を求めることです。

地盤に設置した載荷板の荷重と沈下量の関係から諸数値を導くもので、使用機材は油圧ジャッキや沈下量測定器、荷重代わりのバックホウなどで行います。

具体的には、土木構造物の地盤の極限支持力や、建築物基礎地盤の許容地耐力確認のために用いられることが多いです。

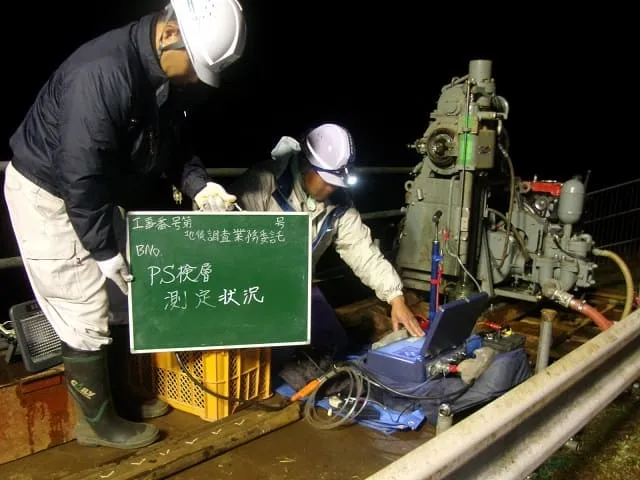

速度検層(PS検層)

単一のボーリング孔を利用して、地盤内を伝播するP波およびS波の弾性波速度を測定します。

調査方法は、ダウンザホール方式と孔内起振受信方式が主であり、起振装置を用いてP波またはS波を発生させ、所定の深さにおけるそれぞれの振動波形を測定、記録します。

具体的には、ダムやトンネルを建設する場合に地盤を評価する指標として用いられ、軟弱地盤においては液状化判定、岩盤においては岩級区分の判定などに活用されています。

電気検層

地層の比抵抗値を測定する業務です。

調査方法は、ノルマル検層とマイクロ検層があり、ゾンデをボーリング孔底まで降下した後、巻き上げながらA電極とB電極に一定の電流を流し、M電極とN電極に生じた電位差を測定します。

具体的には、地層の層圧分布、挟み層の確認、帯水層の検出、不透水層の判定、ボーリングコアがない区間の地層推定、亀裂帯、粘土化帯などの弱層の判定、複数のボーリング孔間の地層・岩相の対比、地層の連続性、さらに特殊な事例としては、薬液注入による地盤改良効果の判定などに活用されています。

湧水圧試験(MHT)

当試験の目的は、単一のボーリング孔を利用して、岩盤の平衡水位と透水係数を求めることです。

試験方法は、まず対象岩盤における試験区間を決め、試験孔の孔内水位を測定します。次に水位測定管の先端にパッカーとトリップバルブを組み立てます。

それを先端部に取り付けた水位測定管を接続しながら、試験区間まで挿入。加圧装置によりパッカーを膨らませ、孔壁に密着させます。試験区間の水位が安定した後、トリップバルブを開放し、試験を開始します。

トリップバルブ開放後、水位測定管内の水位と時間を経時的に測定し、水位回復が1時間当たり1cm未満となるまで試験を継続し、最終水位を平衡水位として記録します。

具体的には、トンネルなどでの地下空洞内での薬液注入計画、湧水量の推定、大規模な地下施設の建設などにおいて浸透流解析への入力値、薬液注入効果の確認などに活用されています。

ルジオン試験

当試験の目的は、岩盤の透水性の指標であるルジオン値を求めることです。

試験方法は、まず試験区間の深度を決め、孔内水位を測定します。注入管の先端にパッカーを組み立てて、試験区間まで挿入します。

次に加圧装置によりパッカーを膨らませ、孔壁に密着させます。ポンプを稼動させ、一定の注水圧力で試験区間に清水を注入します。注入流量を1分ごとに測定し、注入流量の時間変化を読み取ります。

注入流量の変動幅が5分間の平均注入流量の10%未満となった時、注入圧力における測定注入流量とします。

具体的には、ダムの位置選定、堤体基礎掘削の深さおよびグラウチング計画に必要なルジオンマップを作成し、設計ならびに施工上における諸条件に活用されます。

ボアホールカメラ調査

ボーリング孔壁や孔底状況をカメラで写し、目視で確認する調査です。

高精度カメラを搭載したケーブルをボーリング孔内に挿入し、手元の操作によって撮影ならびに目視したい箇所に回転させます。それらの状況は、地上に設置してあるモニター画面においてリアルタイムでの確認が可能です。

具体的には、ボーリング孔壁の湧水箇所や、すべり面などの確認を目的として活用されています。