土質調査

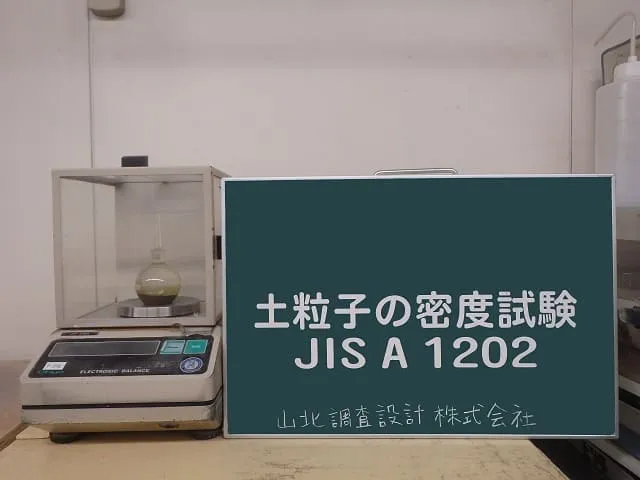

土粒子の密度試験(JIS A 1202)

土粒子の密度を求めることが目的です。

9.5mmふるいを通過した土を対象とします。

土粒子の密度とは

土の固体部分の単位体積当たりの質量をいいます。

土の含水比試験(JIS A 1203)

土の含水比を求めることが目的です。

すべての土を対象とします。

土の含水比とは

110℃の炉乾燥質量によって失われる土中水の質量の、土の炉乾燥質量に対する比を百分率で表したものをいいます。

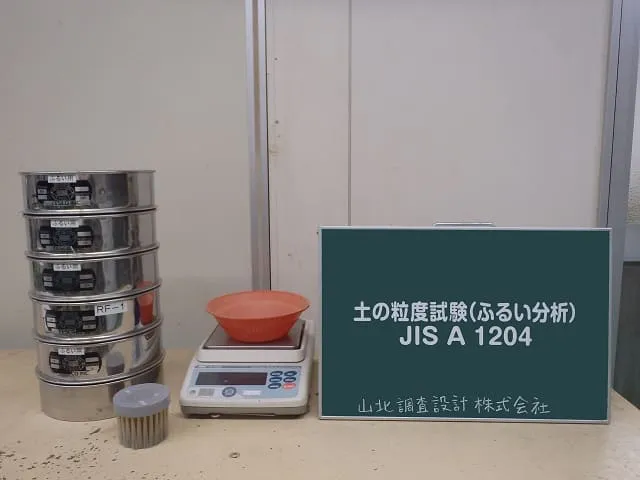

土の粒度試験(JIS A 1204)

土の粒度を求めることが目的です。

高有機質土以外の土で、かつ、75mmふるいを通過した土を対象とします。

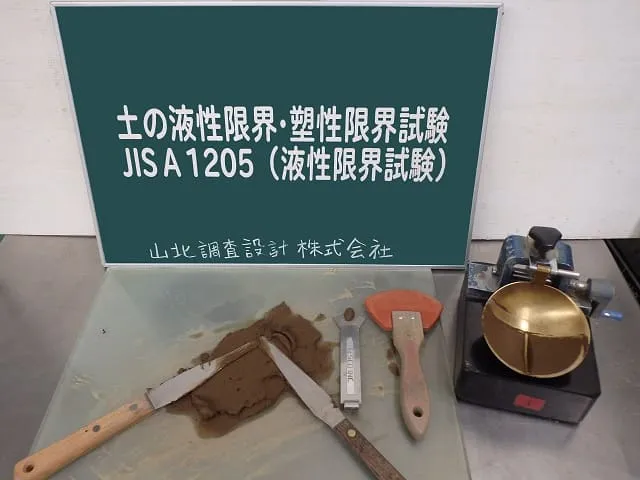

土の液性限界・塑性限界試験(JIS A 1205)

この試験は、土の液性限界、塑性限界および塑性指数を求めることが目的です。

425μmふるいを通過した土を対象とします。

塑性とは

外力を加えたとき変形が残る状態をいいます。

土が塑性状態から液状に移るときの含水比を液性限界、土が塑性状態から半固体状に移るときの含水比を塑性限界といい、液性限界と塑性限界の差が塑性指数です。

※ 液性≒液状

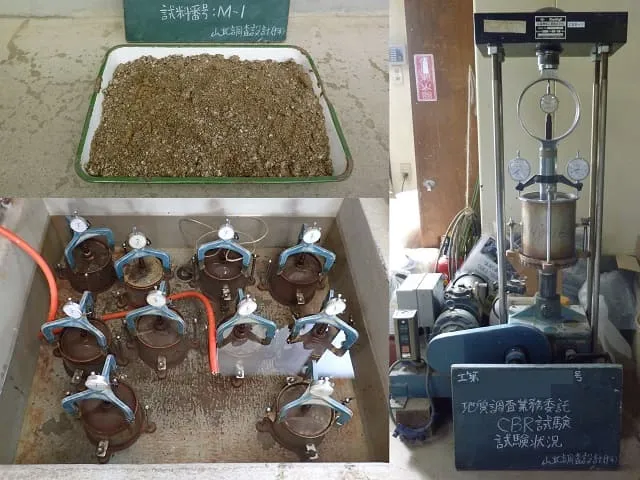

CBR試験(JIS A 1211)

この試験は、室内で土CBRを求めることが目的です。

37.5mmふるいを通過した土を対象とします。

CBRとは

所定(2.5mm、5.0mm)の貫入量における荷重強さを、その貫入量における標準荷重強さに対する百分率で表したものをいいます。

路床土のCBRからアスファルト舗装の厚さの設計のために求められる設計CBR試験と、 路盤に用いる材料の品質を判断するのに求められる修正CBR試験があります。

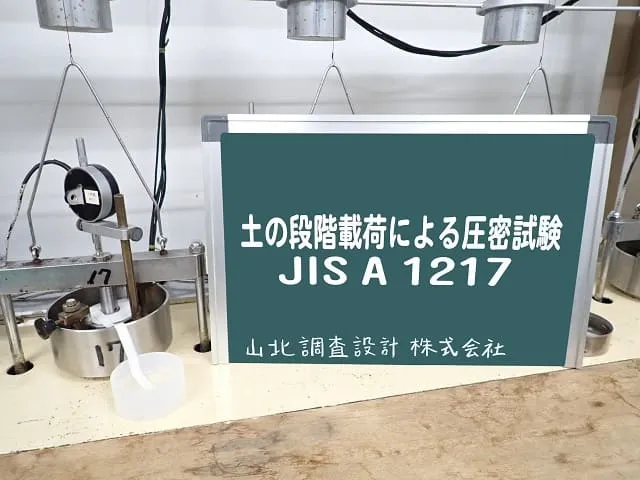

土の圧密試験(JIS A 1217)

この試験は、土を一次元的にかつ段階載荷によって排水を許しながら圧密し、圧縮性と圧密速度に関する定数を求めることが目的です。

飽和粘性土を対象とします。

圧密とは

土の体積が静的な力を受けて減少することをいい、粘性土では間隙水の透水抵抗などに起因する圧縮の時間遅れを伴います。

本基準における段階載荷とは、1つの圧密圧力における圧密時間を24時間とし、荷重増分比1で順次段階的に載荷する方法をいいます。

この試験結果を得るために、土粒子の密度試験を別途実施しておきます。

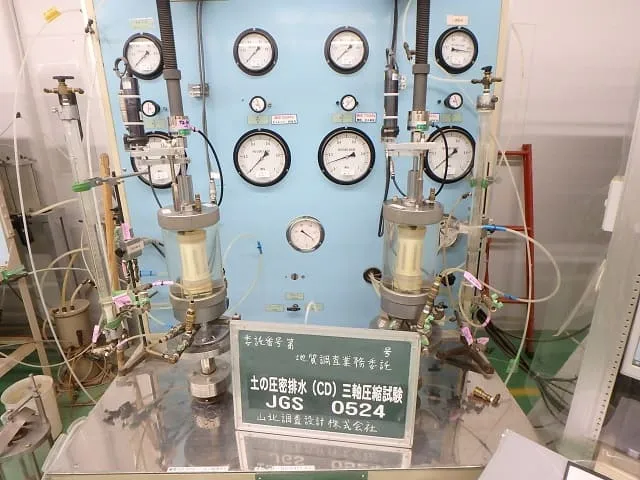

土の三軸圧縮試験 [CD](JGS 0254)

地盤が載荷重によって圧密され強度増加した後に、地盤内に過剰間隙水圧が生じない条件で、せん断される場合の圧縮強さを求めるために行われます。

上記の現場条件に合わせるために、まず等方応力で圧密を行い、その後排水条件とし、供試体内に過剰間隙水圧が生じない一定のひずみ速度で軸方向に圧縮を行います。このときの土の圧縮強さおよび応力-ひずみ関係を求めることが、この試験の目的です。

この試験は、圧密によって増加した後に排水状態で載荷を受けるような条件を想定しています。

排水条件は、土の変形速度の間隙や水の移動速度の兼ね合いで決まるため、上記の条件は実際の土の問題でいえば、透水性の弱い砂質土などの安定問題や、例えば盛度の緩速施工などのように載荷がゆっくり行われるような場合に相当します。

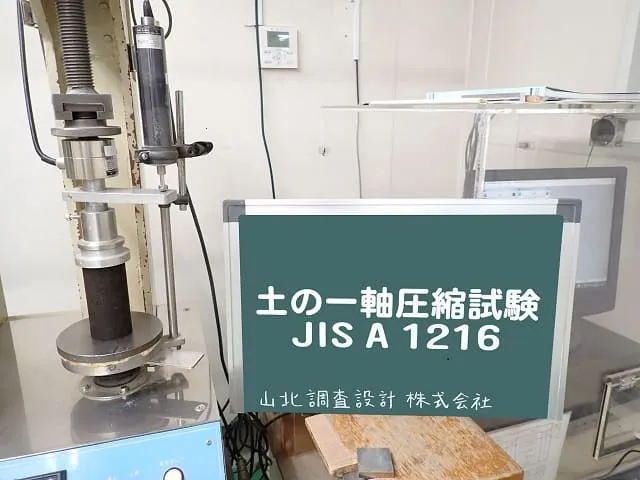

土の一軸圧縮試験 (JSF T 511-1990)

側圧を受けない状態で自立する供試体の一軸圧縮強さを求めることが目的です。

主として乱さない粘性土を対象とします。

土の一軸圧縮強さとは

側圧を受けない供試体の最大圧縮応力をいいます。

現場密度試験(JIS A 1214-1980)

現場単位体積重量試験(砂置換法)。

土の密度を現場において直接求めるために行います。

土の密度は、土の単位体積当たりの質量をいい、質量として土粒子と含まれている水の両者を考える場合を湿潤密度、土粒子だけを考える場合を乾燥密度といいます。

測定は、測定地盤の土を掘り出して穴をあけ、その土の質量と試験孔の体積を求めます。穴の体積の測定方法は、JISでは砂置換法によって求められています。この方法を用いて試験を行うことができる範囲は、最大粒径が約5cm以下の土に限られます。

現場における土の密度は、路床・土構造物などの締まり具合を推定し、設計および施工管理などに利用されます。